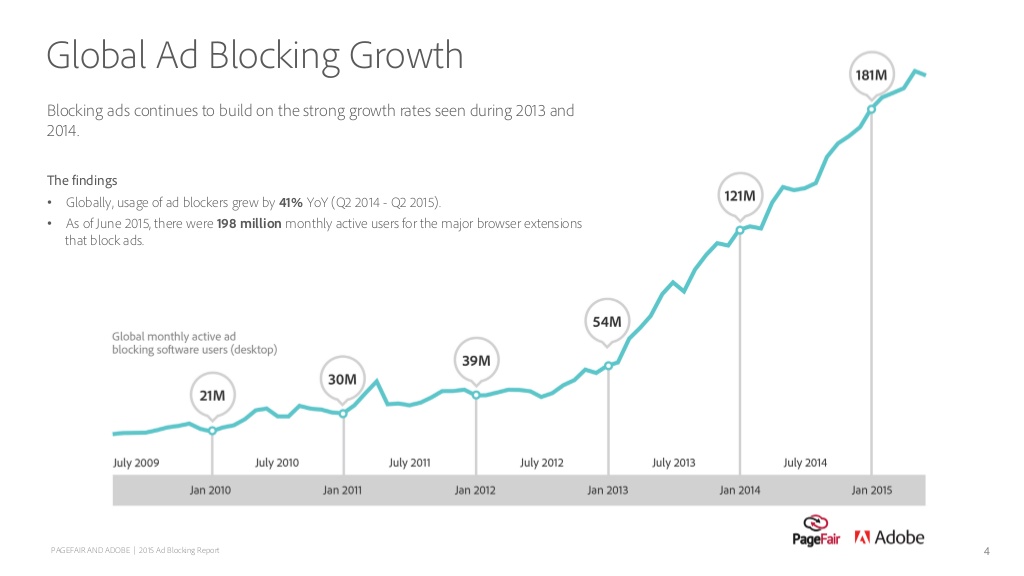

Uno degli argomenti più scottanti del momento è la “questione adblock”, ovvero l’utilizzo di strumenti per il blocco della pubblicità, attività sempre più in auge tra gli utenti, come dimostrano ampiamente i dati raccolti e curati da Data Media Hub.

Uno degli argomenti più scottanti del momento è la “questione adblock”, ovvero l’utilizzo di strumenti per il blocco della pubblicità, attività sempre più in auge tra gli utenti, come dimostrano ampiamente i dati raccolti e curati da Data Media Hub.

Se fino ad oggi la questione riguardava principalmente la fruizione da desktop, ecco che lo sdoganamento degli ad blockers su App Store ha letteralmente infuocato la situazione.

Il futuro della pubblicità online (e più in generale di tutta la comunicazione online) rischia di subire un’evoluzione imprevista ed imprevedibile: tanti interessi economici in gioco e diversi attori coinvolti nella questione. Ed al centro di tutto le persone. Mai come oggi responsabili del difficile equilibrio tra la possibilità di continuare ad usufruire dei contenuti del Web in maniera sostanzialmente gratuita e l’idea (forse utopistica?) di poterlo fare senza essere costantemente costretti a barattarli con lo spazio davanti alle proprie pupille.

Un vero e proprio rompicapo.

Per indagare meglio il fenomeno ho deciso di chiamare in causa alcuni professionisti del settore coinvolti direttamente in questa situazione, e sottoporli ad una breve intervista con l’obiettivo di far emergere diversi punti di vista anche potenzialmente in conflitto tra di loro, e per questo preziosissimi per costruirsi un’opinione propria sulla vicenda.

Tre sono essenzialmente le “categorie professionali” con cui mi appare particolarmente interessante il confronto:

- quella di chi si occupa di costruire strategie di comunicazione digitale, il digital strategist, che non può non tenere conto oggi degli enormi segnali di insofferenza che emergono dagli utenti, sempre più bombardati (male) di comunicazione. A rappresentanza della categoria ho coinvolto Mafe De Baggis, Digital Media Strategist freelance;

- quella di chi è a tutti gli effetti un editore, il publisher che rischia oggi di vedere compromessa la sua fonte primaria di monetizzazione. A rappresentanza della categoria ho coinvolto Simone Sbarbati, co-fondatore e direttore del magazine online Frizzifrizzi.

- quella di chi si dedica alla pubblicità online, l’advertiser che ha il dovere di evolversi a livello di formati e profilazioni per non finire bloccato o, forse ancora peggio, ignorato. A rappresentanza della categoria ho coinvolto Fabio Sutto socio fondatore di Performance Based, web marketer e advertiser.

Per una questione di comodità di lettura, ho deciso di dividere in tre articoli le risposte di ognuno dei miei ospiti.

Partiamo da Mafe. Nei prossimi giorni pubblicherò anche le risposte di Simone (UPDATE del 23/11: ecco l’intervista a Simone Sbarbati) e di Fabio (UPDATE del 30/11: ecco l’intervista a Fabio Sutto) ed il confronto sarà completo. Buona lettura.

1) Siamo giunti probabilmente al “punto di non ritorno” per quanto riguarda la pubblicità online: le persone sembrano essersi talmente stufate dell’advertising, da arrivare perfino a pagare per toglierselo dagli schermi. E stiamo parlando paradossalmente delle medesime persone che storcono il naso quando si tratta di pagare meno di un euro all’anno per applicazioni che usano moltissimo come Whatsapp e che “figuriamoci se pago per leggere un articolo, internet è gratis!”. Come siamo arrivati a questo punto? Di chi è la colpa?

Mafe: Non mi piace dare colpe, anche perché quasi sempre sono condivise: il concorso di colpa in questo caso nasce, come anticipi anche tu, dalla scarsa disponibilità a pagare per servizi e contenuti che ci fanno felici (e che spesso, come Whatsapp, ci fanno risparmiare tantissimo: qualcuno ricorda gli SMS?), scarsa disponibilità che sempre più spesso obbliga gli editori a scendere a compromessi bassissimi con la qualità delle inserzioni. In questo caso però credo che la maggior parte della colpa sia di noi pubblicitari, sia aziende sia agenzie: continuiamo a pensare che rispettare gli spazi dei nostri clienti e sbagliare i tempi delle nostre comunicazioni sia una questione di etica e di gentilezza e non invece, come è, di lungimiranza e attenzione per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

Un esempio? Abbiamo invaso gli spazi privati del cazzeggio e del racconto con messaggi pubblicitari freddi e fuori tono, ottenendo cosa? Un gigantesco spostamento in spazi semi-privati, come appunto Whatsapp o Messenger, dove le aziende non possono entrare, neanche a guardare, se non invitate. E perché dovremmo invitarle, se non sono in grado di comportarsi bene? Pensa a come abbiamo usato la possibilità di leggere cosa i nostri clienti pensano di noi: invece di usare queste informazioni per risolvere problemi e migliorare prodotti e servizi ne abbiamo fatto classifiche, pagelline e carne da bullismo manageriale. Oggi continuiamo ad analizzare il “sentiment” facendo finta di non sapere che se i contenuti pubblicati su Facebook diminuiscono non è che le persone hanno smesso di parlarsi, è che sempre di più lo fanno dietro le quinte. E quindi scambiamo per realtà una piccolissima parte delle conversazioni: quelle digitali (che sono solo una parte, anche se l’unica misurabile, delle conversazioni umane) e quelle pubbliche.

Stessa cosa sta accadendo con l’advertising: ci siamo indignati perché Facebook ci ha tolto il reach organico obbligandoci a pagare per raggiungere i nostri fan, mentre avremmo dovuto accettare il fatto che il reach organico è ancora possibile, se solo diciamo qualcosa che interessa a qualcuno. Abbiamo tutti, almeno spero, un cliente (piccolo o grande) che non ha bisogno di pagare per raggiungere la sua audience: di solito o è un’azienda che ha una vera community intorno o che pubblica contenuti interessanti, utili o divertenti anche quando pubblicitari. O pensate davvero che la regola del 20% massimo di testo nella foto serva per far venire l’ulcera ai grafici? Credete davvero che gli inserzionisti che permettono di skippare un video su YouTube dopo 4 secondi lo facciano per bontà d’animo?

Non siamo stufi dell’advertising: siamo stufi dell’advertising maleducato, noioso, che sbaglia toni e che non aggiunge niente alla qualità delle nostre vite. Basta vedere i numeri (in milioni di visualizzazioni) di video pensati per intrattenere, insegnare, farci riflettere (Oreo, Dove, Wind, Volvo etc). È come se le persone ci dicessero: pubblica qualcosa di davvero sensato e stai tranquillo che se mi interessa in qualche modo mi arriva. Pensa a me, non a te, e più che pagare per oscurarti pagherò per vederti (cos’è Disneyland se non un gigantesco product placement a pagamento?).

2) C’è chi pensa che un Web senza advertising rischi di essere un Web privo di sostenibilità economica per molte delle realtà editoriali che lo compongono oggi e quindi un Web molto più povero dal punto di vista della pluralità delle fonti di informazione. C’è invece chi sostiene la “tesi darwinistica”, secondo cui il fenomeno adblocking genererebbe effetti positivi garantendo la sopravvivenza solo delle realtà più virtuose, capaci di adattarsi e superare la selezione naturale. Che cosa ne pensi di queste due visioni? Qual è la tua prospettiva nei confronti del fenomeno?

Mafe: Ti rispondo con un link: https://www.buzzfeed.com/advertise.

In questa pagina la proposta pubblicitaria di BuzzFeed agli inserzionisti è così sintetizzata: Custom Content Worth Sharing.

Sono decisamente a favore della tesi evoluzionista: “BuzzFeed clients see an average lift of 48.8% in brand affinity and 42% in purchase intent from our custom social content!” Il vero problema è che il Branded Content, come qualunque altra tecnica, funziona se la sai usare senza barare. Oggi saperlo fare vuol dire, come già detto prima, produrre un contenuto che interessi i tuoi clienti e non i tuoi product manager o i tuoi capi. Un contenuto che agisca su tutti i passaggi del customer journey e che produca effetti anche distanti nel tempo o poco misurabili. Ci vogliono nervi saldi.

3) Ipotizziamo una scenario in cui i vari tool di blocco della pubblicità hanno vinto la loro battaglia: da un lato abbiamo i grandi player a “circolo chiuso” (Apple, Facebook e Google, in rigoroso ordine alfabetico) che continuano a somministrare pubblicità in cambio dell’utilizzo delle proprie piattaforme e dall’altro un grande boom di tutto ciò che è native advertising e paid PR. Praticamente un mondo in cui i (pochi) grandi player della pubblicità monopolizzano anche l’editoria e dove la distinzione tra pubblicità e non pubblicità è talmente labile da non essere segnalata e forse neppure avvertita. E’ davvero questo che vogliamo? Abbiamo altre alternative? Quali?

Mafe: Prima di tutto le paid PR non esistono: se è paid, non sono PR. Lo sai che quando faccio queste precisazioni non è per puntiglio linguistico, ma è per togliere molte illusioni. Le PR, qualunque sia il supporto (atomi, bit, immaginario), servono a ottenere spontaneamente attenzione da persone e realtà che non te la darebbero altrimenti. Se paghi, anche indirettamente (come nel classico caso dell’articolo che esce perché hai comprato pubblicità) non sono PR. Funziona lo stesso, ma con dinamiche diverse: più budget (e quindi un break even più alto), tempi più brevi (ma anche permanenza più breve) e soprattutto minore capacità di passaparola spontaneo (a meno che il prodotto non sia davvero eccezionale). Le PR paid sono o product placement o branded content; prima ce lo diciamo, senza false ipocrisie, meglio lavoriamo tutti.

Venendo alla tua domanda: il tuo non è uno scenario futuro, sono almeno quarant’anni che è così. I pochi grandi player della pubblicità monopolizzano già l’editoria e gran parte dell’industria culturale, soprattutto cinematografica. La distinzione tra pubblicità e non pubblicità viene avvertita, da sempre, solo quando la pubblicità è fastidiosa: avviene più facilmente sui mass media, dove per interessare 2 persone ne disturbi 98, ma questo non cambia la natura del fenomeno. Che è: il marketing funziona quando non è percepito come tale. Questo è quello per cui lavoro ed è insieme lo scenario più diabolico e migliore di sempre.

Mafe De Baggis, 45 anni, Digital Media Strategist freelance, progetta e gestisce iniziative di comunicazione (relazioni pubbliche e copywriting) dal 1991 e dal 1998 cerca di mettere a frutto la sua esperienza del mondo della comunicazione tradizionale per portare in Internet le aziende, le testate e le persone che ne sentono il bisogno, guidandole a interpretare e vivere correttamente un medium complesso e divertente (e ormai parte dell’esperienza quotidiana di chiunque).